7月28日,一支由性爱网

钟剑茜老师指导的暑期社会实践“口述历史——寻找广府非遗文化传承人”小分队,到位于广州荔湾区銮舆堂粤剧粤曲研究会进行对粤剧文化传承人的采访和实地拍摄。团队的实践成果将会以纪录片的形式呈现,通过对“口述历史”人的访谈去记录并展示广府非遗文化,真实具体地表现部分广府文化传承人的精湛技艺,突出他们对非物质文化传承的独特情感。

走进粤剧的老堂口

位于恩宁路永庆二巷1号的銮舆堂,是粤剧的武家堂口、八和会馆的八个分堂之一。它虽然历尽沧桑,饱经战火但依然存活至今。一整块无驳口的大木门,经历了一百多年历史,极为罕见,而门后更有着一段段的传奇和故事······跨过门口的石阶、走进里面就可以看到,一楼是一个较宽敞的大厅,天花板较普通楼房要高很多,听堂主说,高度足足有4.8米,主要还是因为以前习武的需要。各个角落都摆放着酸枝台椅,陈设古色古香,厅堂还保存着已故武功师傅梁金峰捐赠的红船木桩和师傅自拍练武功108种招式的照片,以传后人。

走上二楼,则可见配以用锦缎制成的具有传统色彩的横衽、长幡、台围等装饰的华光宝殿;四周墙上分别挂着用樟木雕刻而成的田窦二师、张骞师父、华光师父几位先师像。据楼下看门的老伯介绍说:“这里每个星期的星期三和星期五下午会有表演,都是免费的,只要感兴趣,欢迎大家随时来看。”

感受粤剧表演的风采

到了下午3点左右,銮舆堂的粤剧表演在二楼如期举行。小分队同学分工合作进行现场实景拍摄。刚开始,来自外地的小分队同学并不怎么听得懂粤剧;即使是本地人也因为从小没有这个氛围,稂少接触传统戏剧文化。然而,被粤剧声音包围着的他们像渐渐开窍了似的,仿佛被那优美的旋律、动听的音符和优雅的舞台表演者所打动——那眼神、那动作、那唱腔、那仪态、那神韵……或洒脱、或飘逸,都极具感染力,神采飞扬;或像一股飓风、穿透时空,超脱世俗。根本不会有人想到,站在舞台上的是一群上了年纪的中年人、甚至是高龄老人。对于小分队同学们来说,平时这种体味文化韵味的机会并不多,内心感受与触动很大。“以前虽然经常在爷爷奶奶家听粤剧,但是从来没有这么深刻,可能是因为环境的渲染吧,听不懂、但感觉他们都唱得很棒。”来自广电171的钟同学表示。

了解粤剧历史的底蕴

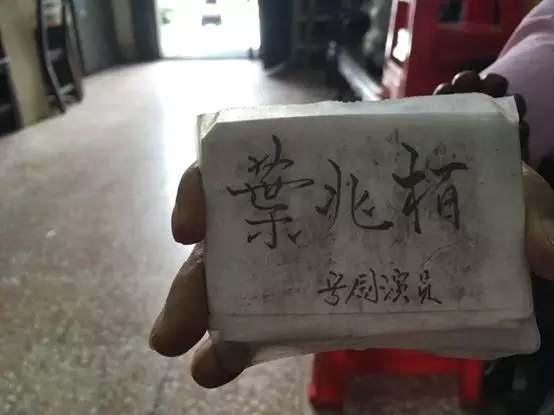

正式展开采访时,小分队非常幸运地见到恰好回銮舆堂的粤剧名家叶兆柏,他也同意接受同学们的采访。作为如今资历最深的老堂主,叶兆柏回忆着銮舆堂的过去:“銮舆堂的前身是广东八和会馆旗下的武家堂口——德和堂,已经有超过百年的历史了。论年龄,它比八和会馆还要老呢,不过很多年轻人都不知道。还有人们常说的红船,其实是明清时粤剧演员的交通工具,船停哪里、戏就在哪里开唱。不过后来水路变陆路了,自然这种红船就消失了。那时候粤剧演员们栖身的红船在船头安装了木人桩,让武生们练身手。”说到这里,叶先生便伸出右手指着放在角落的木人桩。紧接着,他用自豪的语气说:“重要的是,我们这个堂可谓是人才辈出啊,远有薛觉先、林蛟,近有成龙。当年成龙的师傅想带他来这里学武,亲自去洛杉矶和我讲这个事情······”

敬佩粤剧艺人的情怀

尽管已经是80多岁的高龄,但通过和叶先生对话、仔细观察就会发现,无论是他的语调还是动作,都能由内到外散发出一种自然的灵气。尤其是讲到粤剧的一些高难度动作时,他情不自禁地拿起身边的小道具舞动起来。“我从小表演到现在,只要一上台、好像身上所有的病痛都没有了一样,全程投入其中根本不会感觉到累。我觉得吧,自己当初爱上粤剧简直比吸毒还严重、无可救药。”采访中,同样是粤剧艺人的汉叔也一脸兴奋地为小分队同学介绍了自己的学艺经历。他们身上那种对粤剧的热爱之情会令人由衷发出感叹:很多时候,大家看到的其实只是舞台上的辉煌,而忽略了他们台下的那份坚韧和执著。

被称为“南国红豆”的粤剧作为岭南文化的一种象征,具有独特的地域性和历史性,但由于受时代发展的各种因素影响,粤剧在当今文化发展格局中逐渐处于劣势。正如叶先生所说:“我们的前辈把技艺传给了我们,让我们养活了自己一辈子,现在我们上了年纪,有些技艺如果不赶快传下去的话,指不定哪天可能就跟着我们一起走了,所以我们有责任将它传下去,不能让传统断在我们的手里,这是做人应有的良知。”